目次

再生可能エネルギー、通称「再エネ」は、今後の地球と人類の未来を左右する重要なエネルギー源です。脱炭素社会の実現や地球温暖化対策、さらにはエネルギー自給率の向上など、さまざまな面で注目されています。このコラムでは、再エネの基本的な定義から、その種類、メリット・デメリット、日本国内外の現状、そして未来への展望まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

再エネとは?基本的な定義と重要性を解説

近年、「再生可能エネルギー(再エネ)」という言葉をテレビや新聞、インターネットで目にする機会が増えました。しかし、その意味を正確に理解している人は意外と多くありません。再エネとは、自然界に存在するエネルギー源を利用し、繰り返し使うことができる持続可能なエネルギーのことです。太陽光や風力、水の流れ、地熱、バイオマスなどがその代表例で、これらは地球上で常に自然に発生しており、化石燃料のように「使い切る」ことがありません。

再エネの定義と特徴

再エネの特徴は、「再生可能性」「低環境負荷」「地域資源として活用可能」の3点に集約されます。たとえば、太陽は毎日地球にエネルギーを降り注いでおり、風は季節や地形によって常に流れを変えています。こうした自然現象を活用することで、発電や熱供給などが可能になります。

また、従来の石油・石炭・天然ガスといった化石燃料と異なり、再エネは燃焼による二酸化炭素(CO₂)の排出がほとんどありません。これは地球温暖化防止にとって極めて重要な要素であり、国際的な環境目標の達成にも大きく貢献します。

さらに、再エネはその多くが「地産地消型のエネルギー」として活用できる点も注目されています。例えば、地域の森林資源を使ったバイオマス発電や、自治体が導入する小水力発電などは、地域経済の活性化やエネルギーの自立にもつながります。

なぜ「今」、再エネが重要視されているのか

再エネがここまで注目される背景には、地球規模の環境危機とエネルギー構造の転換という大きな流れがあります。地球温暖化の影響により、異常気象や海面上昇といった深刻な事態が世界各地で現実のものとなりつつあります。その原因の一つが、大量の化石燃料の消費によるCO₂排出です。この状況を打破するためには、温室効果ガスの排出を大幅に削減する必要があり、その切り札の一つが再エネの普及です。

さらに、日本においてはエネルギー資源の多くを海外に依存しており、エネルギー自給率は極めて低い水準にあります。再エネを拡大することは、エネルギー安全保障の観点からも非常に重要です。災害時や国際情勢の影響を受けにくいエネルギー供給体制の構築は、国家の安定にも直結します。

加えて、世界的に見てもエネルギー産業の構造転換が進んでいます。欧州を中心に、再エネを「成長産業」として捉え、積極的な投資や雇用創出を進める動きが活発化しており、これは今後の経済競争力にも影響を及ぼす分野です。日本もこの流れに遅れず、再エネを主軸に据えたエネルギー政策と産業戦略が求められています。

初心者にこそ知ってほしい再エネの意義

再エネは一部の専門家や企業だけのものではありません。私たち一人ひとりの生活や未来に深く関係しています。家庭用の太陽光発電の導入、電力会社の見直し、地域の再エネプロジェクトへの参加など、身近なところから再エネに関わる方法はいくつもあります。こうした選択の積み重ねが、大きな社会変革へとつながっていきます。

つまり、再エネとは、持続可能な社会の基盤であり、未来への投資でもあるのです。エネルギーについて考えることは、自分たちの生活の質、地域社会のあり方、さらには地球全体の行く末を考えることと直結しています。

参考:再エネとは|なっとく!再生可能エネルギー|資源エネルギー庁

再エネのメリットとデメリット

再生可能エネルギーは、地球環境の保全やエネルギー自給の観点から非常に有望なエネルギー源です。しかし、導入にあたっては技術的・経済的な課題も存在します。このセクションでは、再エネの利点と同時に、実際に運用する際の課題点についても多角的に見ていきましょう。

再生可能エネルギーのメリット

再エネの最も大きな利点は、「持続可能で環境負荷が少ない」という点に尽きます。太陽光や風力といった自然由来のエネルギーは枯渇することがなく、採取や発電の過程で二酸化炭素(CO₂)や有害物質をほとんど排出しません。これにより、地球温暖化対策や大気汚染の抑制に大きく貢献することができます。

また、再エネはエネルギーの地産地消が可能であるため、エネルギーの地域分散化を実現できます。これは、災害時の電力供給の安定性向上や、エネルギーの海外依存からの脱却にもつながります。特に日本のような資源の少ない国では、国内で発電できる再エネはエネルギー安全保障上も非常に重要です。

さらに、再エネの導入は経済的にもポジティブな影響をもたらします。新たな産業や雇用の創出、技術革新の促進、再エネ関連分野への投資増加など、経済全体の活性化にも貢献します。特に地方においては、太陽光発電所や風力発電施設の建設・運用が地域経済を支える柱になるケースも多くあります。

また、電力の自由化が進む中で、消費者が「再エネ100%の電力会社を選ぶ」といった行動をとることができるようになった点も、メリットのひとつです。倫理的消費(エシカル消費)の広がりと相まって、社会全体での意識変化が再エネ普及を後押ししています。

再エネ導入のデメリットと課題

再エネには多くの魅力がありますが、現実的にはいくつかの課題も存在します。最大のデメリットの一つは「出力の不安定さ」です。太陽光発電は日照に、風力発電は風の強さに左右されるため、天候や季節によって発電量が大きく変動します。これにより、安定的な電力供給には不向きな側面があり、蓄電池や系統連系技術の導入が不可欠となります。

次に、初期投資コストの高さも大きな課題です。太陽光パネルや風車、地熱発電設備などの導入には、設計・施工・設置といった初期段階で大きな資本が必要になります。特に中小規模の事業者や家庭にとっては、この初期コストが導入をためらう理由になっていることも少なくありません。

さらに、設置場所に関する制約や地域住民との合意形成といった「社会的ハードル」も存在します。たとえば、大型の風力発電施設では「騒音」「景観の悪化」「鳥類への影響」などが問題視されるケースもあり、住民の理解と協力を得るための時間や労力が求められます。

加えて、再エネは導入後の「廃棄やメンテナンス」に関する課題も見逃せません。太陽光パネルは20〜30年の寿命を迎えると廃棄が必要になり、処理の方法やコストの問題が浮上します。バイオマス発電では、燃料の調達・輸送・焼却に伴う副産物処理など、運用上の管理が複雑になる場合があります。

このように、再エネは理想的なエネルギー源である一方で、導入・運用・廃棄までを含めた総合的な視点での計画が求められるのです。

比較:再エネと化石燃料の違い

再エネと化石燃料の違いを考えるとき、最も本質的な点は「持続性」と「環境負荷」にあります。化石燃料は地中に蓄積された限りある資源であり、採掘・燃焼の過程で大量のCO₂を排出します。また、採掘による土壌・水質汚染、燃料輸送中の事故など、環境へのリスクも非常に高いのが現実です。

それに対して、再エネは自然界に常に存在するエネルギーを利用するため、枯渇することがなく、持続可能なエネルギー源として機能します。また、発電時のCO₂排出が極めて少ないため、気候変動への影響も軽微です。

ただし、化石燃料の持つ「安定性」「高エネルギー密度」「インフラの整備済み」という利点は依然として大きく、現時点で完全に再エネだけに置き換えるのは現実的に難しい面もあります。したがって、再エネと化石燃料は対立的な関係ではなく、段階的なエネルギー転換の中で「共存から移行へ」という形でバランスを取る必要があります。

再エネの種類とそれぞれの特徴

再生可能エネルギーには複数の種類があり、それぞれ発電方法や適した地域、メリット・課題などが異なります。導入を検討する際には、地域性や用途、コスト、設備の規模などを総合的に見極める必要があります。このセクションでは、主要な再エネの特徴について詳しく解説します。

太陽光発電

太陽光発電は、太陽の光エネルギーを太陽電池パネルによって直接電力に変換する方式で、再生可能エネルギーの中でも特に導入件数が多く、個人の住宅から大規模な発電所(メガソーラー)まで幅広く活用されています。設置の自由度が高く、都市部から農村部まで導入可能な点が特徴です。

メリット:

- 発電時に騒音や排気がなく、都市部・住宅地でも導入しやすい

- 屋根や空き地を活用でき、省スペース型のエネルギー源として優秀

- 運転コストが低く、メンテナンスの手間も比較的少ない

- 初期投資に対して長期的な電気代削減効果が期待できる

- 蓄電池と組み合わせることで、災害時の非常用電源としても活用可能

課題:

- 発電量が天候や季節に左右される(夜間や曇天時は発電不可)

- 大規模施設では土地確保や景観への配慮が求められる

- 発電ピークが昼間に集中するため、需要との時間的ミスマッチがある

- パネルの廃棄・リサイクル問題が将来的な課題として残る

太陽光発電は、個人でも取り組みやすい再エネの代表格です。最近では農地との共存を図る「ソーラーシェアリング」や、蓄電池と連携した自家消費型の運用も進み、より効率的で多様な活用方法が広がっています。

風力発電

風力発電は、風の力を使って風車を回し、回転運動を電力に変換する仕組みです。陸上・洋上ともに導入が進んでおり、日本国内でも北海道や東北、沿岸地域を中心に事業化が進行しています。特に洋上風力は、今後の主力電源として大きな期待が寄せられています。

メリット:

- 夜間でも発電可能で、太陽光を補完できる

- 発電時のCO₂排出がゼロで、環境に優しい

- 洋上風力なら広い海域を活用でき、大規模発電が可能

- 風況が良い地域では非常に高効率なエネルギー供給源となる

課題:

- 風の強さや方向に依存し、発電の安定性に課題がある

- 騒音・低周波・景観といった地域住民との合意形成が必要

- 洋上風力は建設コスト・メンテナンスコストが高い

- 鳥類への影響など、環境負荷への配慮も求められる

風力発電は、自然条件に適した場所を選べば非常に効率的な電力供給が可能ですが、導入時には地域社会や生態系への影響にも十分配慮しながら進めることが重要です。

バイオマス発電

バイオマス発電は、木材、家畜ふん尿、食品廃棄物などの有機物を燃料として利用し、熱や電気を生み出す方式です。カーボンニュートラルという特性から、持続可能な資源循環型エネルギーとして注目されています。

メリット:

- 廃棄物の再利用を通じてゴミの削減につながる

- 地域にある未利用資源を活用し、地産地消が可能

- 熱と電気を同時に生み出せるコージェネレーションにも対応

- 発電時のCO₂排出がカーボンニュートラルと見なされる

課題:

- 燃料の安定供給が必要で、物流や保管体制に課題あり

- 燃焼時に臭気や煙などが発生する場合がある

- 発電効率が低く、経済性を確保するには規模の調整が必要

- 導入には地元との合意形成や運営体制の確立が欠かせない

バイオマス発電は、「エネルギー」と「廃棄物処理」を同時に解決できる再エネですが、燃料調達や運用体制に地域性が大きく影響するため、地元資源の活用と密接に連動させることが成功の鍵となります。

地熱発電の仕組み

地熱発電は、地中深くに蓄えられた熱エネルギーを利用して蒸気を発生させ、タービンを回すことで発電する方式です。日本は火山帯に位置しており、地熱資源が豊富な国の一つです。

メリット:

- 天候に左右されず、安定した発電が可能

- 発電時にCO₂の排出がほとんどない

- 運転コストが安定しており、長期稼働が可能

- ベースロード電源として24時間稼働できる

課題:

- 掘削や調査に時間と費用がかかる

- 温泉地との利害関係により開発が難航することが多い

- 地下水や地殻構造への影響リスクを伴う

- 適地が限られており、全国普及には限界がある

現在は、温泉資源との共存を目指す「バイナリー発電」などの技術も登場しており、地域資源を最大限に活かした持続可能な電源としての可能性が広がりつつあります。

水力発電の特長

水力発電は、河川やダムの水の流れを利用してタービンを回し、発電する方式です。国内では既に多くの発電所が稼働しており、再エネの中でも特に安定性に優れた電源とされています。

メリット:

- 出力が安定しており、調整運転も可能

- 一度整備すれば運転コストが極めて低い

- 発電効率が高く、長期にわたって稼働できる

- 二酸化炭素排出量がほとんどない

課題:

- 大規模ダムの新設には環境破壊の懸念がある

- 適地が限られており、新たな大型開発は困難

- 河川や漁業への影響、治水とのバランスが必要

- 洪水時や渇水時のリスク対応が求められる

現在は、農業用水路や中小河川を利用した「小水力発電」が注目されており、自治体や地域団体が主導する形で地域密着型の再エネとして活用が進んでいます。自然と共生しながらエネルギーを得る持続可能な選択肢として、再評価が進んでいます。

参考:再生可能エネルギーの種類と特徴を解説 | サステナビリティ ハブ

日本における再エネの状況

日本では東日本大震災以降、原子力発電の稼働停止や見直しを契機に、再生可能エネルギーへの注目が急速に高まりました。国全体としても「2050年カーボンニュートラルの実現」を掲げ、再エネの導入拡大を国家戦略として推進しています。しかし、その一方で課題も多く、他国と比較すると導入のスピードや普及率にはまだ開きがあります。ここでは、日本における再エネの導入実態と、それを取り巻く制度や取り組みの現状について詳しく見ていきます。

日本の再エネ普及率とエネルギー自給率

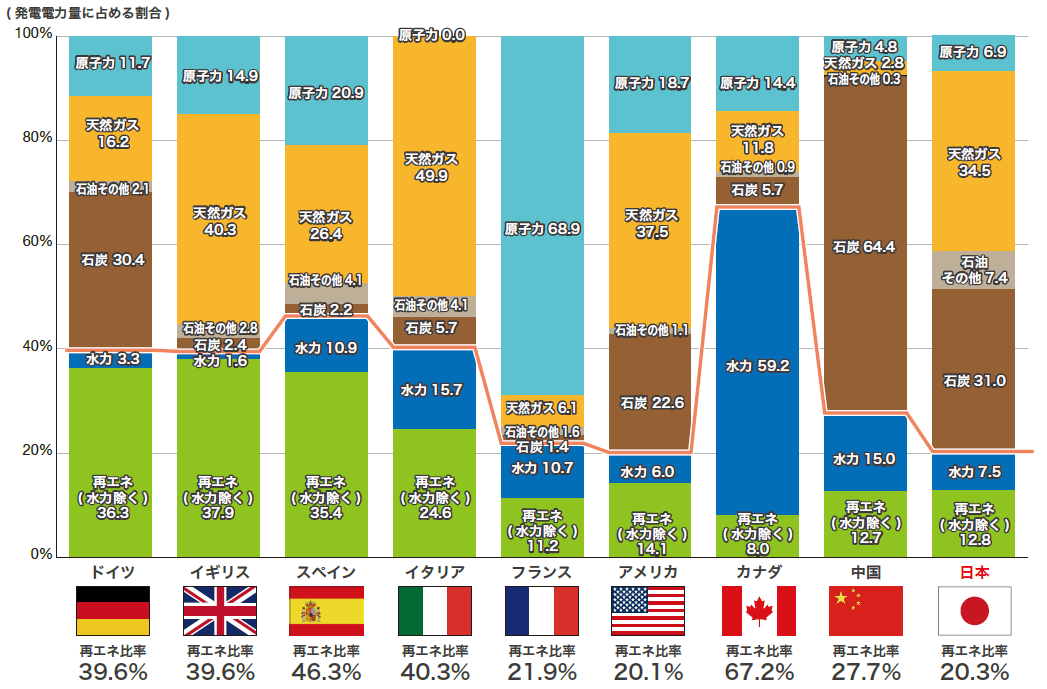

2021年度時点で、日本の再エネ発電の比率は約20.3%(出典:資源エネルギー庁)とされています。これはEU諸国と比較すると中位程度の数字ですが、アジア圏内では比較的高い部類に入ります。内訳を見ると、太陽光発電がもっとも大きなシェアを占めており、特に住宅用や事業用の導入が積極的に進んでいます。風力や地熱、水力も一定の割合を持っていますが、全国的にはまだ伸びしろが大きい状態です。

また、エネルギー自給率(国産のエネルギーでまかなっている割合)は10%前後と非常に低く、OECD加盟国の中でも最下位クラスです。これは、再エネをいかに国内で増やすかが、日本のエネルギー安全保障や経済独立性に直結することを意味しています。国内資源を活用した再エネの導入は、エネルギー自給率の向上にも直結するため、長期的な政策の柱として重視されるべき課題です。

参考:再エネ|資源エネルギー庁

政策と制度が与える影響

日本では再エネの普及を後押しするために、「固定価格買取制度(FIT)」が2012年に導入されました。これにより、再エネによる電力を一定価格で電力会社が買い取る仕組みが確立され、太陽光発電を中心に市場の急成長を促しました。しかし、FIT制度の終了とともに「FIP(フィード・イン・プレミアム)」制度へと移行しつつあり、再エネ事業者にはより市場との連動性や経済性が求められるようになっています。

この制度転換は、再エネ事業を“守られた事業”から“競争的な市場プレイヤー”へと移行させる目的を持っています。ただし、特に中小規模の事業者にとっては収益の不確実性が増し、導入のハードルとなる可能性もあります。そのため、補助金制度や税制優遇措置といった周辺施策の整備と併用することが今後の課題です。

また、「GX(グリーントランスフォーメーション)」の一環として、大企業による脱炭素経営、自治体による地域再エネ政策、大学や研究機関との連携プロジェクトなど、多角的な政策支援が徐々に整備されてきています。これらの取り組みは、再エネの導入だけでなく、新たな雇用や地域経済への波及効果も期待される重要な動きです。

企業や自治体の取り組み事例

日本各地では、再エネを活用した地域独自の取り組みが広がっています。たとえば、長野県では「再エネ100%宣言」を掲げ、県庁舎や公立学校への太陽光導入を進めています。北海道や東北では、風力や地熱など地域特性を活かしたエネルギー事業が立ち上がっており、地元企業や金融機関と連携した「地域新電力」も増加傾向にあります。

企業の側では、トヨタやソニー、楽天といった大手がRE100(再エネ100%)に加盟し、製造工場やオフィスの電力を再エネに切り替える動きが活発化しています。中小企業の中でも、ESG投資や脱炭素化の流れを意識し、再エネ導入による企業価値の向上を目指すケースが増えています。

また、地方自治体と市民が共同出資して運営する再エネ発電所も登場しており、「市民発電所」や「地域電力会社」が、地域のエネルギーを地域でまかなうという“地産地消型エネルギーモデル”の核となっています。こうしたモデルは、エネルギーの地元循環と地域活性の両立を可能にする先進的な取り組みとして全国に広がりつつあります。

今後の再エネ導入に向けた取り組み

再生可能エネルギーは、今や地球規模での課題に対処するための「必須の選択肢」となっています。脱炭素社会の実現に向けては、再エネの普及・拡大が欠かせませんが、その実現には多方面からのアプローチが必要です。ここでは、技術革新・社会制度・地域コミュニティなど、今後の導入に向けて求められる主な取り組みを詳しく解説します。

技術革新と再エネの未来

再エネ普及の鍵を握るのが「技術の進化」です。発電効率の向上やコスト削減はもちろん、蓄電・制御・分配といった電力マネジメント技術が急速に進化しています。

特に注目されているのが蓄電池の進化です。リチウムイオン電池に加え、全固体電池やフロー電池といった次世代型蓄電技術の研究が進められています。これにより、太陽光や風力といった天候依存型の再エネの「出力の不安定さ」という欠点を克服し、需要に合わせた柔軟な電力供給が可能になります。

また、AIやIoTを活用したエネルギー需給予測や、スマートグリッドによる分散型電源の最適運用も、今後のエネルギーインフラの中核となっていきます。これらの技術は、単に再エネを導入するだけでなく、「いかに効率よく活用するか」という段階への進化を支えるものです。

効率的な再エネ利用方法

再エネの導入が進んだとしても、無駄が多く非効率では意味がありません。今後は「導入量」だけでなく、「エネルギーマネジメント」の観点がますます重視されるようになります。

たとえば、太陽光発電と家庭用蓄電池、電気自動車を連携させる「V2H(Vehicle to Home)」の活用により、余剰電力を家庭や災害時の非常用電源として活用する仕組みが広がっています。また、地域単位での「マイクログリッド」や「ゼロエネルギー住宅(ZEH)」の導入が、エネルギーの地産地消と省エネの両立を実現しています。

さらに、企業や公共施設では「ピークシフト」や「需要応答(DR)」などの仕組みによって、電力使用の最適化が進められており、これは電力の安定供給とコスト削減に大きく貢献します。

▶︎ V2Hって何?電気自動車から家庭への電力供給方法を徹底解説

持続可能な社会に向けた政策提言

再エネを持続的に拡大していくには、技術だけではなく「制度」と「社会的合意」が不可欠です。国や自治体が果たす役割は極めて大きく、包括的な政策の整備が求められます。

例えば、再エネ導入に対する補助金や税制優遇、送電網整備への投資、系統接続の公平性の確保など、事業者にとって「参入しやすい環境」をつくることが重要です。また、FIP(フィード・イン・プレミアム)制度への移行を進め、市場原理と環境保護のバランスを取る仕組みも必要とされています。

同時に、市民の理解と参加も不可欠です。地域に根ざした再エネプロジェクト(市民風車・地域電力会社など)を後押しするためには、説明責任や合意形成、透明性の高い情報公開が求められます。教育機関における再エネの普及啓発、地元自治体による導入支援策の強化など、ボトムアップ型の社会構築も重要です。

再エネと環境:地球温暖化対策としての役割

地球温暖化は、今や人類全体にとって避けては通れない深刻な課題です。その最大の要因は、大気中に放出される温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO₂)の増加だとされています。このCO₂の多くは、石炭・石油・天然ガスといった化石燃料を燃焼することで発生しており、エネルギー分野が排出源の中心を占めています。

そのため、エネルギーのあり方を見直すこと=温暖化対策の核心でもあるのです。そこで注目されているのが、再生可能エネルギー、いわゆる再エネの導入です。再エネは、CO₂をほとんど排出しない、あるいは排出しても循環可能な形で利用できるため、地球環境に与える負荷が圧倒的に少ないという特徴があります。

温室効果ガス削減への寄与

再エネの最大の環境的価値は、発電や熱利用の過程で温室効果ガスをほとんど排出しない点にあります。たとえば、太陽光発電や風力発電は、燃料を燃やさずに自然のエネルギーを直接電気に変えるため、CO₂排出は実質ゼロ。バイオマス発電も、燃焼によってCO₂を出しますが、その原料となる植物が成長過程で吸収したCO₂と相殺されるため、理論上はカーボンニュートラルになります。

これは、従来の火力発電と比べて極めて大きな違いです。日本においても、電力部門からのCO₂排出は国内全体の排出量の約4割を占めているとされており、再エネへの転換は国の排出削減目標(2030年までに46%削減、2050年に実質ゼロ)を達成するために不可欠です。

また、国際的にも再エネの役割は極めて重要であり、パリ協定においても再エネの導入拡大が中心的な施策として位置づけられています。各国が温暖化ガスの排出削減目標(NDC)を掲げる中で、再エネはその基盤的な技術として共通に採用されているのです。

自然エネルギーの環境負荷について

ただし、再エネが「全く環境負荷がない」わけではありません。どのような技術でも、人間が自然に介入する以上、必ず何らかの影響は発生します。例えば、風力発電では回転する風車が鳥類の飛行に影響を与える「バードストライク」が問題になることがあります。太陽光パネルも、大量に設置されることで景観や土地利用に影響を及ぼす場合があり、また廃棄時の処理方法も今後の課題として注目されています。地熱発電においても、地下の熱水や蒸気を取り出す過程で地盤変動や微小地震のリスクが指摘されることがあります。バイオマス発電に至っては、燃料を確保するために過剰伐採が進めば、かえって森林資源の喪失や生態系への影響が発生する懸念もあります。

こうした課題に対応するには、再エネ導入にあたっての環境アセスメントの徹底や、持続可能性を考慮した資源管理、地域住民との合意形成などが重要です。また、技術開発によってより低環境負荷な装置やリサイクル可能な素材が生まれており、再エネの「グリーン度」をさらに高めていく努力も続けられています。

このように、再エネは温暖化対策において極めて有効な手段である一方で、その導入に伴う環境影響についても冷静に見極め、適切な対処を講じることが求められます。「環境に優しい」という理想を、現実の社会と技術でどう実現するか——それこそが、今後の再エネ政策と運用の鍵を握るのです。

再エネの発展を支える市場と経済

再生可能エネルギーの発展は、単に環境に配慮したエネルギー選択というだけにとどまりません。それは新たな市場を創出し、経済構造を大きく変革する可能性を秘めた「成長分野」でもあります。世界中で再エネ投資が急増している背景には、こうした経済的メリットへの期待も大きく影響しています。ここでは、再エネが生み出す市場、雇用、地域経済の再構築といった観点からその経済的側面を詳しく見ていきます。

新電力市場の展望

日本では2016年の電力小売全面自由化により、個人や法人が自由に電力会社を選べるようになりました。これにより、再生可能エネルギーを主な電源とする「新電力(PPS)」と呼ばれる事業者が数多く登場し、従来の大手電力会社に代わって多様な選択肢が誕生しました。特に、環境に配慮した電力を求める消費者や企業が増える中で、「再エネ100%電力メニュー」や「CO₂排出ゼロ電気」などのサービスが注目を集めています。

また、地域主導型の「地域新電力」も全国各地で誕生しており、自治体や企業、市民団体が一体となって地元資源を活かした電力供給体制を築いています。これにより、電気代が地域に還元され、地域経済の循環にも貢献しています。将来的にはブロックチェーン技術を活用したP2P電力取引など、新しい市場の仕組みも視野に入っています。

初期投資と長期的なコスト削減

再エネ設備の導入には、確かに一定の初期費用がかかります。例えば、太陽光発電システムや風力発電設備の設置には数十万円から数百万円の費用が必要となることもあります。しかし、運転コストは非常に低く、燃料費がかからないため、長期的には大きなコスト削減につながります。一般家庭でも、電気料金の節約効果に加え、余剰電力の売電による収益が見込めるため、10〜15年程度で投資回収が可能とされます。

また、補助金制度や税制優遇措置などの支援策を活用することで、導入時のハードルも年々下がってきています。企業においても、カーボンニュートラル達成を目指す動きと連動し、再エネ投資が経済合理性を持つようになってきました。これにより、単なるCSR(社会的責任)ではなく、経営戦略として再エネが位置づけられるようになっています。

さらに近年では「PPA(電力購入契約)」という形態も注目されています。これは企業が初期費用ゼロで再エネ設備を設置し、一定期間その電力を買い取る仕組みで、コスト面の不安を抱える事業者にも再エネ導入の道を開いています。

雇用創出と地方経済への波及効果

再エネ関連産業は、設備の設計・施工・保守、発電所の運営、関連機器の製造など幅広い分野で雇用を生み出します。特に地方においては、地元の工務店や電気工事業者が再エネ関連事業に参入することで、新たな雇用機会や産業基盤が形成されつつあります。バイオマス発電などでは、地場の林業や農業と連携し、未利用資源の活用による地域振興にもつながっています。

また、再エネによる電力の地産地消は、外部からのエネルギー支出を減らし、地域内にお金を循環させる仕組みをつくります。これによりエネルギーを「使う側」から「生み出す側」へと地域の役割が変化し、経済的自立度を高める効果が期待されます。

世界の投資トレンドと再エネの金融市場

世界全体で見ても、再エネ分野への投資額は年々拡大しています。IEA(国際エネルギー機関)によると、2023年には世界全体で約5000億ドルが再エネに投じられており、これは化石燃料への投資を上回る勢いです。ESG投資やグリーンボンド(環境債)といった新しい金融商品も活発化しており、再エネは世界の金融市場においても極めて注目度の高い分野となっています。

こうした潮流は、日本においても「脱炭素経営」や「サステナビリティ開示」への対応として、企業に再エネ投資を促しています。今後、再エネはエネルギー産業にとどまらず、金融、建設、不動産、ITなどあらゆる産業と連携する“クロスセクター型の成長領域”として、さらにその存在感を増していくでしょう。

参考:国内外の再生可能エネルギーの現状と 今年度の調達価格等算定委員会の論点案|経済産業省

再エネの未来を考える

再生可能エネルギーは、今後のエネルギー政策や産業構造、さらには私たちの暮らしそのものを大きく変える可能性を秘めた存在です。かつては「環境に配慮した選択肢」として語られることが多かった再エネですが、近年ではエネルギー安全保障や経済成長、地域活性化といった多角的な視点からも重要性が増しています。テクノロジーの進化と社会の価値観の変化により、再エネは「選択肢の一つ」から「中核的インフラ」へと移行しつつあります。

また、再エネの普及には、国家や企業の取り組みだけでなく、個人や地域社会の関与が不可欠です。今後の再エネのあり方は、一方向的な供給モデルから、需要側も主体的に関わる「分散型エネルギー社会」へと変わっていくでしょう。こうした変化は、災害時のエネルギー確保や地方経済の再生、さらには雇用創出など、社会全体に幅広い恩恵をもたらす可能性を持っています。

社会における再エネの影響

再エネの拡大は、エネルギー分野にとどまらず、社会構造そのものにも変化をもたらします。例えば、都市部と地方のエネルギー格差の是正、災害時の分散型電源としての活用、教育現場でのエネルギーリテラシーの向上など、様々な波及効果が期待されます。

さらに、エネルギーの地産地消が進めば、地域がエネルギーの「消費者」から「生産者」へと転換し、エネルギーによる収益が地域内に循環する仕組みができます。これは人口減少や高齢化が進む地域にとって、持続的な経済基盤の確立にもつながります。再エネは、単なる環境対策ではなく、社会をより強靭かつ柔軟にする「基盤技術」として機能し始めているのです。

持続可能なエネルギーの選択肢としての再エネ

地球規模での人口増加と経済成長により、今後ますますエネルギー需要は高まります。この需要を満たしつつ、環境への負荷を減らし、将来の世代にも資源を残していくには、「持続可能なエネルギー」を選ぶことが不可欠です。

その中で、再エネは極めて有力な選択肢です。太陽や風、水、地熱といった自然エネルギーは、国境に縛られず、世界中のどこでも活用可能です。技術と制度の整備が進めば、経済的・環境的な負担の少ない方法でエネルギーを確保し続けることができます。今後のエネルギー政策は、こうした持続可能性を中心に再構築されるべきであり、再エネはその主軸に位置づけられるでしょう。

地域社会での再エネ活用の展望

地域社会における再エネ活用は、今後のエネルギー転換の鍵となります。近年では、地方自治体やNPO、市民団体などが主体となった再エネプロジェクトが各地で進行しています。これにより、エネルギーの地産地消、地域の収益確保、若者の雇用創出などが同時に達成できるようになってきました。

また、地域特性に応じた再エネの選定も重要です。たとえば、日照時間の長い地域では太陽光、山間部では小水力、農業地帯ではバイオマスなど、その土地の強みを生かすことで、より効率的で自然と共生するエネルギー運用が可能になります。こうした地域主導の取り組みは、エネルギーを通じて人と人をつなげ、コミュニティの再生や絆の強化にも貢献しています。

今後は、行政と民間、地域と中央が連携し、より柔軟で創造的なエネルギー戦略が求められます。再エネは、その中心的な役割を果たす「未来のインフラ」として、これからの社会を根底から支えていくことになるでしょう。

まとめ

再生可能エネルギー(再エネ)は、地球環境を守りながら持続可能な社会を実現するために欠かせない存在です。太陽光や風力、地熱、水力、バイオマスといった多様な形で、私たちの暮らしや経済活動を支えるエネルギーとしての役割を果たしています。環境へのやさしさやエネルギー自給の観点からその必要性は年々高まっており、世界中で導入が加速しています。

一方で、天候への依存や初期費用、環境への影響といった課題も無視できません。しかし、技術の進歩や制度の整備が進む中で、これらの課題を克服しながら、再エネをより現実的で信頼性のある選択肢にしていく動きが広がっています。

私たち一人ひとりが再エネに関心を持ち、正しい知識を身につけ、身近なところから取り組みを始めることが、エネルギーの未来を変える第一歩となります。再エネの可能性を理解し、自分たちの暮らしにどのように取り入れていくか、今こそ真剣に考える時期に来ているのです。

弊社は全国対応で、住宅リフォームを中心とした各種サービスを提供しております。

経験豊富なアドバイザーが無料で現地調査を行い、お客様のご要望やお悩みに沿った最適な施工プランをご提案いたします。大規模な改修から小さな修理まで、精鋭の営業スタッフと熟練の職人チームが一丸となって、迅速かつ丁寧に対応いたします。

また、太陽光発電や蓄電池、エコキュートをはじめとした省エネ設備の導入や光熱費削減につながる断熱リフォーム、環境負荷の少ない住宅づくりにも力を入れております。これからの時代に欠かせない“エコリフォーム”をお考えの方にも、しっかりと対応可能です。

- 修理できるのかを知りたい…

- 外壁塗装の仕上がりイメージがつかない…

- 火災保険を使える修理なのか知りたい…

- 雨漏りしていて困っている…

- 屋根の老朽化が気になる…

- カビや結露が発生しやすい…

- 光熱費を抑えたいので断熱リフォームを考えている…

- 電気代が上がってきたので、太陽光発電や蓄電池を検討している…

- エコキュートの使い方や買い替え時期に悩んでいる…

- 省エネリフォームの補助金について詳しく知りたい…

このようなお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽に無料の現地調査をご依頼ください。

リフォームも、エコも、お住まいのことならすべて弊社にお任せください!